徳島大学 右手研究室のDOSY測定解説用ページ

Ute Lab DOSY Special Site

PFGパラメーター設定(DOSY仮測定)

測定の前に

Auto Gainを使用しない

90°パルス測定同様アレイ測定を行うのでAuto Gainは使用しません。

前項の90°パルス測定で得られたReceiver Gainの値で仮測定を行います。

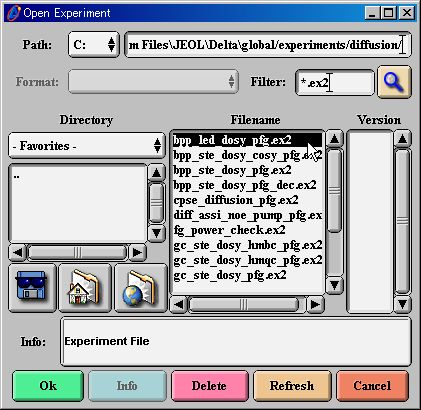

Experimental Fileの選択

グローバル(地球儀のフォルダ)→

diffusion→bpp_led_dosy_pfg.ex2

Single Pulse測定で使用した名前とは違う名前で

保存することをオススメします。

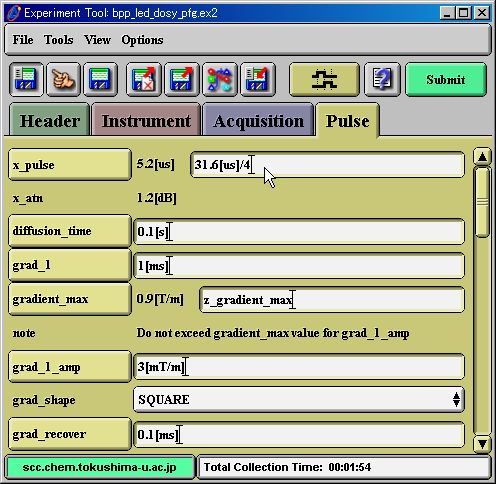

Pulse値などの変更

アレイタイプとその他の設定

x_pulseをクリックし前項で求めた90パルス幅を入力します。

diffusion_timeとgrad_1の値を入力します。

Duty cycleには注意してください。

grad_shapeをSQUAREに変更します。

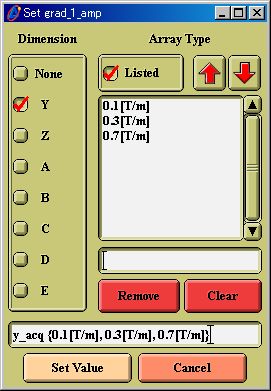

アレイの設定

ディメンションとアレイタイプの設定

grad_1_ampのArrayを組みます。

DimentionはYチェックが入っているか確認してください。

今回はArray TypeのListedを選択します。

今回の場合は0.1[T/m],0.3[T/m],0.7[T/m]と設定します。

積算回数は多くは入りません。(2〜4回程度)

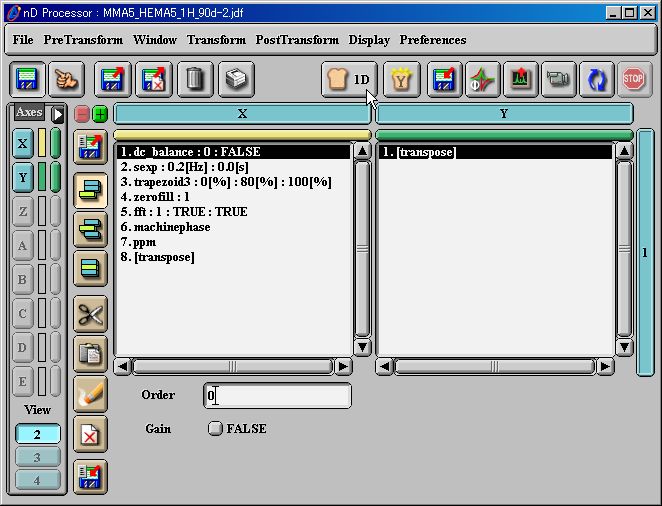

アレイデータの編集

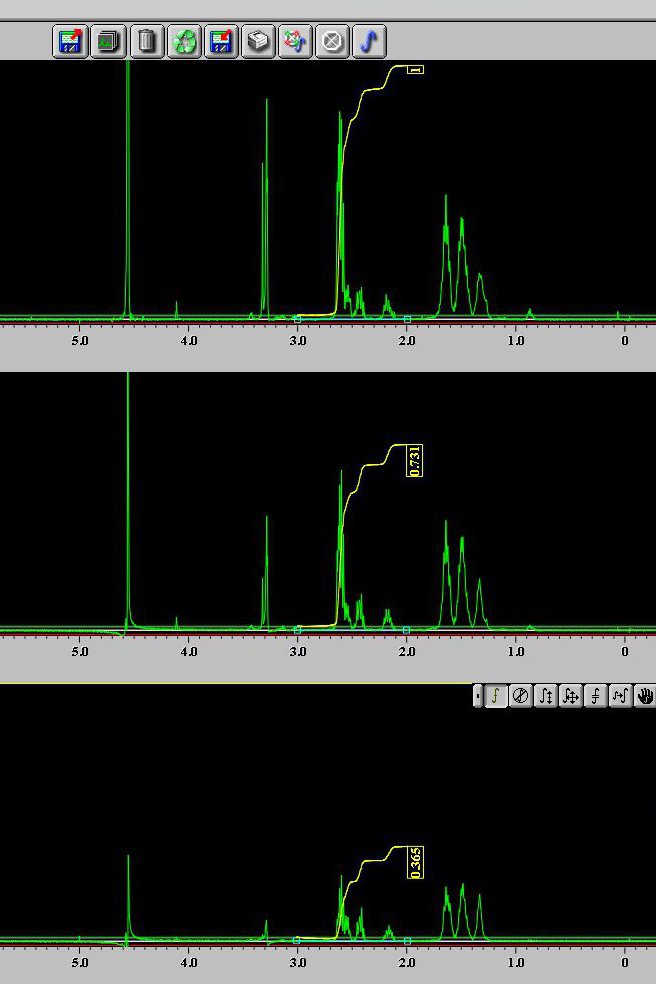

1Dボタンをクリックし、位相をある程度そろえる。

左のような画面が表示されます。

1Dボタンをクリックし磁場勾配によって歪んだ

位相をそろえます。

位相をそろえたら1Dボタンの隣にあるYボタンを

クリックしてください。

スペクトルの減衰の確認およびReceiver Gainの決定

磁場勾配が1番小さい(1番上の)スペクトルを積分します。

この時積分値を「1」とします。

残りのスペクトルも同じ範囲で積分します。

1番下のスペクトル(0.7[T/m])の積分値が、1番上ののスペクトル

(0.1[T/m])の積分値と比べ10~15%になっているか確認します。

積分値が大きいor小さい場合、diffusion_timeとgrad_1の値を変更します。

積分値が10~15%の場合、この時の測定条件で本測定をします。

測定条件が決定したら、Arrayをはずしgrad_1_ampを最小の値

(0.1[T/m])にセットし、auto_gainにチェックを入れ測定します。

積算回数は2~4改程度でかまいません。

測定終了時のReceiver Gainの値から4引いた値を本測定で

使用します。