徳島大学 右手研究室のDOSY測定解説用ページ

Ute Lab DOSY Special Site

データ解析(逆ラプラス変換)

解析の前に

徳島大学右手研究室ではMEM(最大エントロピー法)を用いて解析しています。

最大エントロピー法とは与えられた(不完全な)データからある情報を元にして

元々の形式(イメージ)を再構成する手法です。

⇒最大エントロピー法のアルゴリズムはDeltaには未装備なので装備されている

CONTINとSPLMOD(SPline MODel)を用いた解析法(主にCONTIN)について説明します!!

CONTIN法とSPLMOD法について

まず簡単にCONTINとSPLMODがどのような系のときに適しているか紹介します。

CONTIN

高分子など連続的な拡散係数(分子量分布)を持つ系に適しています。

動的光散乱(DLS)の解析に使われています。

SPLMOD

離散的な拡散係数(単分散)を持つ系に適しています。

CONTIN法についてよる解析

1Dボタンをクリックし、位相をある程度そろえる。

位相だけでなくウインドウ関数やゼロフィルも調整します。

調整後1D画面を閉じます。

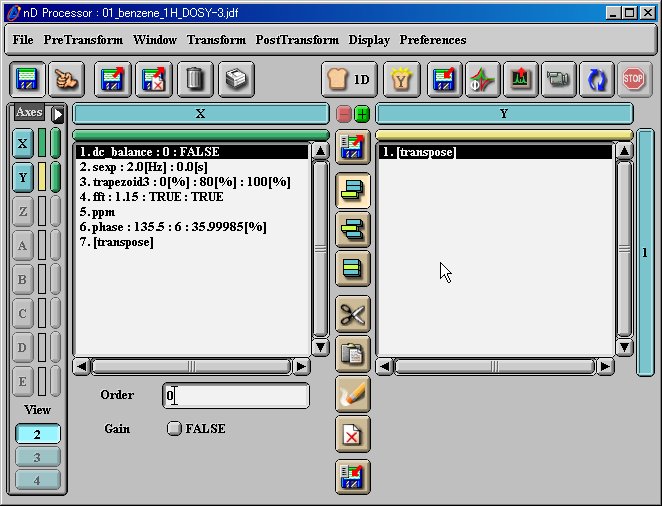

調整後のデータはXの項目で確認できます。

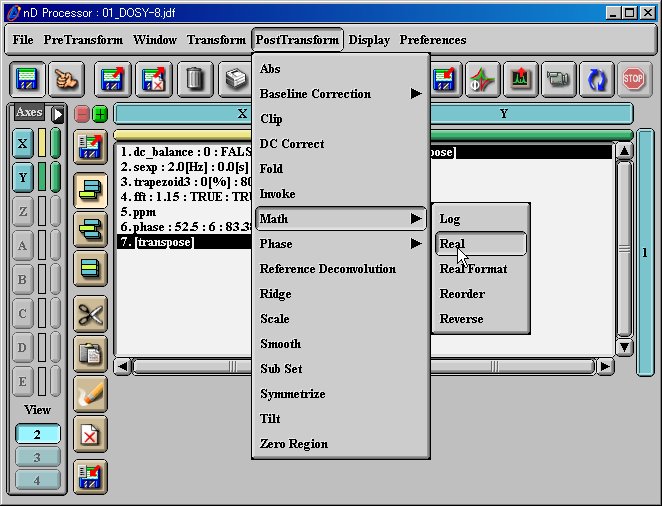

次にXの項目をクリックしPostTransform→Math→Realをクリックします。

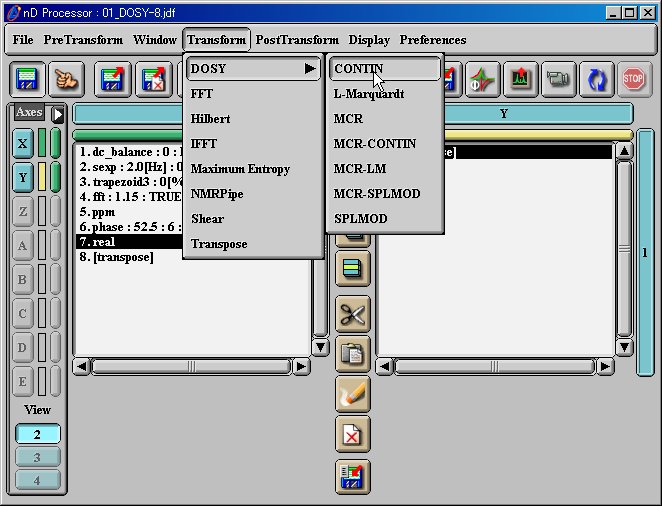

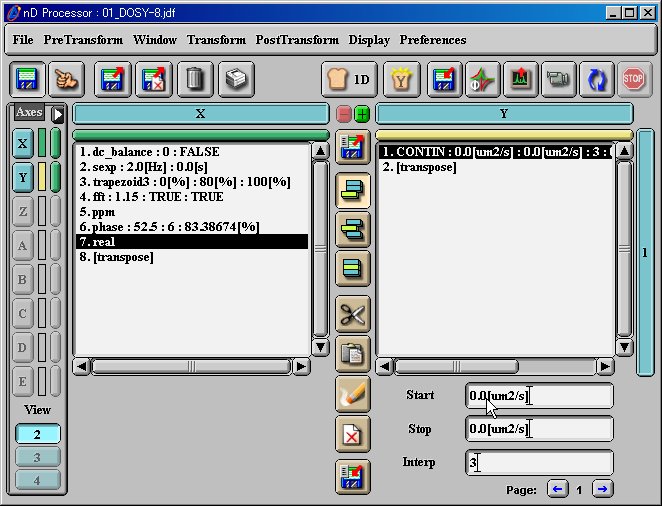

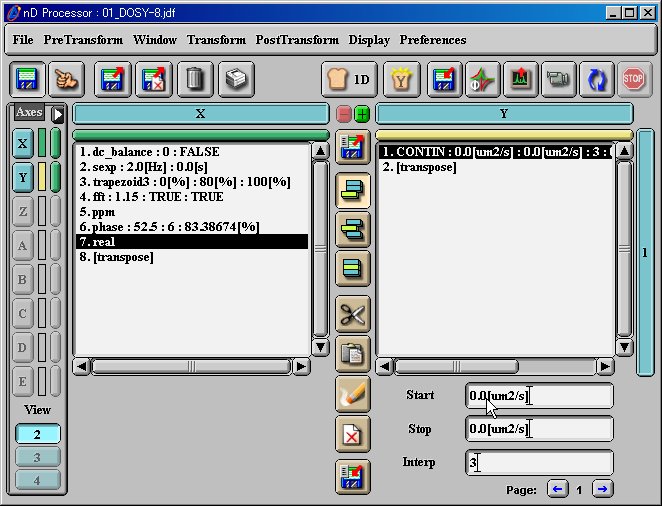

そしてYの項目をクリックしTransform→DOSY→CONTINをクリックして条件を設定します。

条件検討

Y項目の下に条件項目が現れます。

Start-Stopの項目で拡散係数の幅を選択します。

Interpでデータポイントの補間点を決定します。

ポイントを増やすとD軸側の分解能は良くなりますが、周波数側への影響が出てしまいます。

何度か値を変化させて試したほうがオススメです。

Start,Stop,Interpの設定後、Pageの項目の→をクリックして次の項目に移ります。

Thresholdはノイズとシグナルの閾値(境界となる値)を決定するのに使います。

0.0はDeltaのデフォルト値を使います。

Peaksにはある周波数に拡散係数の異なるピークが含まれている個数を入力します。

少ないと本来あるはずのピークが消失し、増やしすぎると解析が進みません。

何度か値を変更して最適値を探すのをオススメします。

Threshold,Peaksの項目の→をクリックして次の項目に移ります。

最後にMaximaをTRUEかFLASEのどちらかクリックします。

TRUEだと拡散係数側が、FLASEだと周波数側の分解能がよくなります。

以上の項目の設定が終わると、ビデオマークのボタンをクリックします。

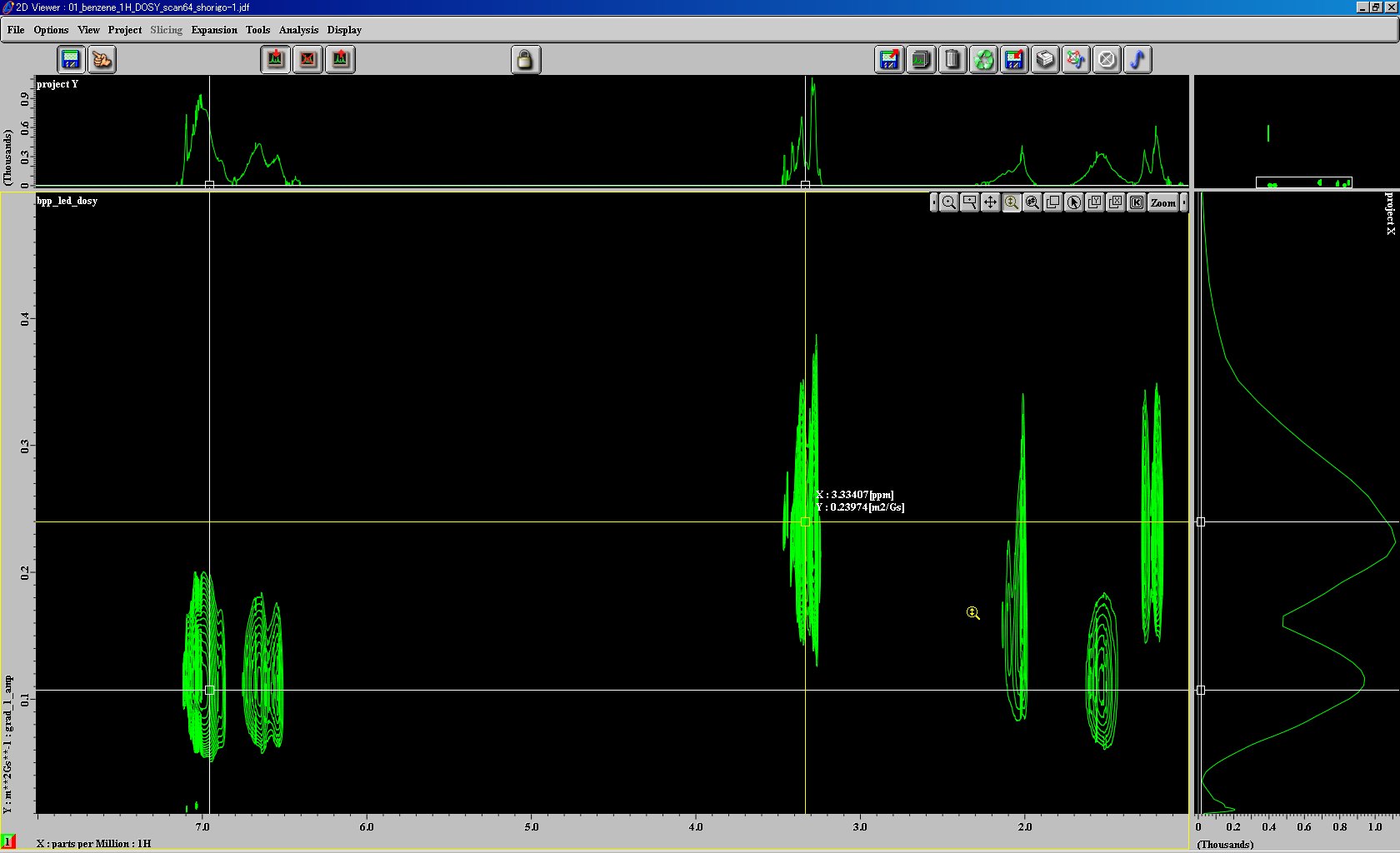

CONTIN法による結果

左図はCONTIN法により解析したPMMAとPStの共重合体の結果です。

PMMAとPStの拡散が分離していることがわかります。

以上がCONTIN法による解析方法です。

SPLMOD法による解析方法もCONTIN法同様にTransform→DOSY→SPMODをクリックして条件を設定します。

SPMOD法はCONTIN法の条件+[Species],[Ratio],[Error],[Scale]の条件を設定しなければなりません。

Speciesには予想される成分の総数を入力します。

Ratioでは等しい化学シフトでの異なる拡散係数の最小比率を表しています。

Errorでは許容できるエラーを表しています。

Ratio,Errorはデフォルトの値で構いません。

Scaleは得られた拡散係数の値に対してその分布を縮約する効果があります。

以上までがDOSY測定の流れです。

シム調整さえちゃんと行い、このマニュアルさえ見ていただければきれいにDOSY測定ができますので頑張ってみてください!!