徳島大学 右手研究室のDOSY測定解説用ページ

Ute Lab DOSY Special Site

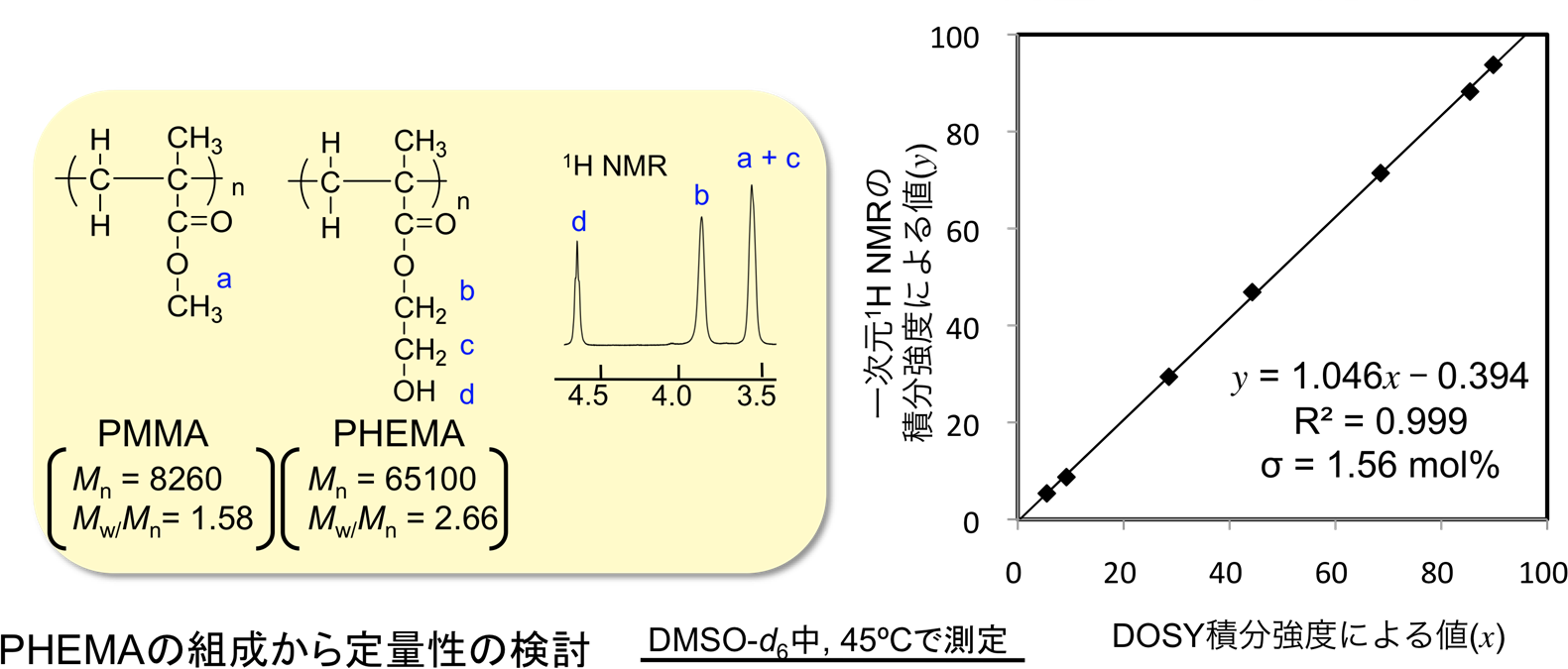

定量性の検討

構造解析ではスペクトルの定量性は重要な要素

実験

PMMAの単独重合体(Mn=8260, Mw/Mn=1.58)とPHEMAの単独重合体(Mn=65100, Mw/Mn=2.66)を

任意の割合で混合したサンプルを測定しました。

通常の1H Single Pulse測定から求めた割合を縦軸に、

DOSYスペクトルのサメーションから求めた割合を横軸にプロットしました。

それぞれの割合は3.5ppm〜4.7ppm付近のa, b, c, dの積分比から求めました。

結果、良い相関が見られたことから

DOSYスペクトルには定量性があることを確認しました。

注意点

緩和時間が大きく異なる試料間での定量

高分子と低分子等の、緩和時間が短い試料と長い試料の組み合わせでは

正しく定量出来ない場合があります。

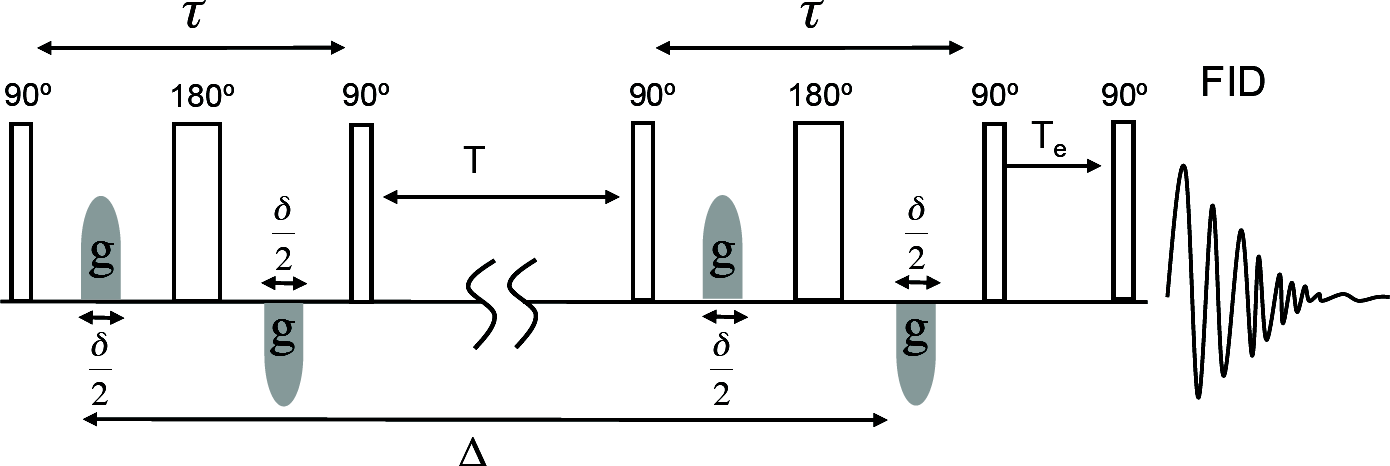

DOSY測定ではBPP-STE-LEDという以下のパルスシーケンスが良く用いられます。

仮に逆ラプラス変換で正しい拡散係数(D)の分布関数を推測できたとしても

再現されるのはPFG照射を行わず位相回しだけを行ったスペクトルです。

BPP-STE-LEDでは以下のようになります。

逆ラプラス変換では拡散により減衰したシグナルを復元することは可能です。

しかし、緩和により減衰したシグナルを復元することは出来ません。

BPP-STE-LEDの場合だとτの間では横緩和が、Tの間では縦緩和が発生します。

緩和時間の大きく異なる成分が入っている場合では、位相回しだけを行ったスペクトルと

通常のSingle Pulse測定で得られたスペクトルとをあらかじめ比較しておいた方が良いでしょう。

改善方法

定量性を保つためにも緩和が起こる時間を短くすることが課題になってきます。

しかしそれは、PFGの照射時間と緩和時間を短くすることに繋がるため、

短くしすぎると十分なシグナルの減衰を得ることが難しくなります。

バランスが大事なので、無理なくシグナルの減衰が得られるPFGパラメータを指定して下さい。

PFGのパラメータにも少し気を使った方が良いでしょう。高分子と低分子の混合物を測定する場合では

なるべくPFG強度を広くとり、アレイを組む際もlinearにポイントを取った方が良いと考えられます。