徳島大学 右手研究室のDOSY測定解説用ページ

Ute Lab DOSY Special Site

試料の調製

測定の8時間以上前に溶液に溶かす

DOSY測定では拡散係数の差を利用し、拡散係数の異なるそれぞれのシグナルを分離することが可能です。

合成高分子の場合では、分子量の差により低分子と高分子のシグナルを分離することができます。

しかし、分子量が直接影響しているのではなく、実際には溶液中でその分子がしめる体積、流体力学的半径や流体力学的体積が影響しています。

よって、試料が溶液に十分溶けている必要があります。

溶液中のホコリなども測定に影響するため、溶けきっていない固形の試料やホコリはフィルターで取り除いておいた方が良いでしょう。

私達は測定の最低8時間前には試料を準備するようにしています。

GPCやSECも測る場合は同じ程度の時間を置くようにすると良いと思われます。

溶液の濃度について

基本は2 w/v%

合成高分子の場合、濃度が濃いと粘度も大きくなり、最悪測定出来ないという場合があります。

特にDMSO-d6等の粘度の大きい溶媒を使用する場合は注意が必要です。

逆に薄すぎるとS/Nが悪くなり、良い結果が得られなくなります。

粘度が大きくなりすぎない程度に濃い方が良い、というのが我々の結論です。

特に問題無い場合は2 w/v%を基本とし、場合によって調節しています。

CDCl3のような粘度の低い溶媒を使用する時は、少し濃くすることで適度に粘度を上げてやります。

それにより対流を抑えられるのではないかと思われます。

試料管について

DOSY測定は対流との戦い

対流を抑えるために通常の5mm管ではなく3mm管を使用します。

さらに液の量は通常測定よりも少なめにしています。

サンプル管内の液の高さ(液高)は通常3cm程度に抑えています。

液高が低くなれば低くなるほどシム調整も難しくなります。

3cm程度までならGradient Shim Toolでもなんとか分解能調整が可能でした。

さらに液高を低くするためにシゲミ製磁化率マッチング管を使う場合もあります。

もちろん3cmの場合でも磁化率マッチング管があれば使用します。

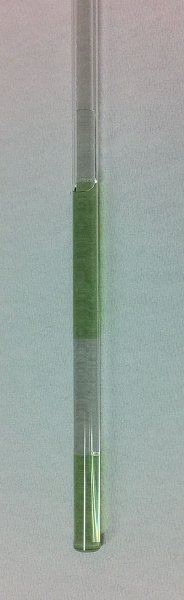

左の写真はDMSO-d6用磁化率マッチング管です。

緑色の部分がDMSO-d6と同じ磁化率のガラスでできています。

これは下部が磁化率マッチングガラスで出来たチューブに、さらに上からガラスのインサートを挿しています。

この写真で実際に測定試料が入っているのは緑色のガラスで挟まれた透明の部分だけです。

上下が溶媒と同じ磁化率になるためシム調整も格段にしやすくなり、対流を抑える効果も高くなります。

写真は3mmの磁化率マッチング管ですが、5mm用も販売しています。